Cuando de las aguas sobrantes del aceite brotan nuevos productos industriales

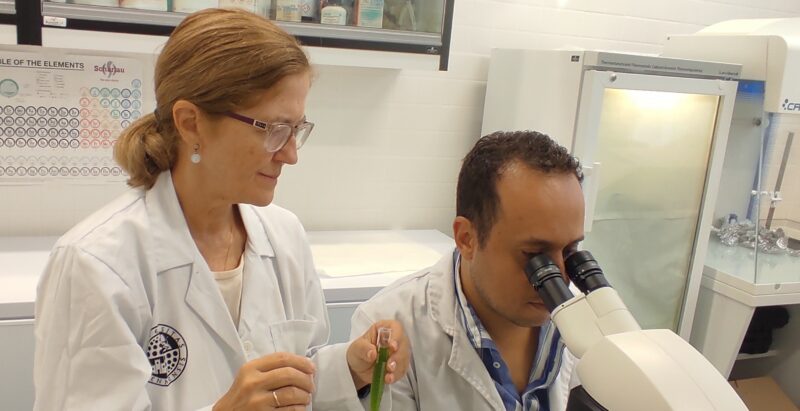

De las balsas de vertido al laboratorio en busca de una nueva oportunidad para el sector oleícola. Un equipo de investigación de la Universidad de Jaén ha empleado los vertidos de almazara como campo de cultivo para microorganismos capaces de depurar y producir biomasa con aplicaciones en energía, agricultura o cosmética.

En un país donde la agricultura concentra más del 80 % del consumo total de agua, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, su reutilización se ha convertido en una herramienta esencial para garantizar el futuro del campo. El nuevo Reglamento de reutilización de las aguas, aprobado por el Consejo de Ministros en 2024, refuerza este modelo de gestión como una fuente segura y regulada para el riego agrícola. Su empleo no solo alivia la presión sobre un recurso natural escaso, sino que también aporta nutrientes al suelo y reduce el uso de fertilizantes químicos, contribuyendo a una producción más sostenible.

En la provincia de Jaén, epicentro mundial del olivar, esta necesidad se combina con otro reto ambiental. Cada campaña, las almazaras generan grandes volúmenes de aguas residuales durante la elaboración del aceite de oliva con un alto contenido en materia orgánica, sales y compuestos fenólicos que resultan contaminantes, con mal olor y gran capacidad fitotóxica, es decir, que pueden inhibir el crecimiento de las plantas si se vierten sin tratar. Una de las prácticas más extendidas sigue siendo almacenarlas en balsas hasta su evaporación, lo que impide su aprovechamiento.

Bajo este escenario, un equipo de investigación del Departamento de Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales de la Universidad de Jaén (UJA) ha profundizado en la biorremediación: en lugar de centrarse en la depuración como fin único, aprovechan los compuestos orgánicos como fuente de nutrientes para desarrollar microalgas de las que obtener una biomasa rica en proteínas, lípidos y carbohidratos. Recuperada tras el tratamiento, es la base idónea para la producción de combustibles renovables, fertilizantes y otras aplicaciones industriales.

El trabajo demuestra que esta técnica mejora tanto la eficiencia de la depuración como la viabilidad económica del proceso, al obtener productos de interés comercial. “Impulsamos la economía circular no solo en el sector del olivar, pues el agua podría verterse a los caudales fluviales sin alterar el medio para regar cualquier cultivo”, explica a la Fundación Descubre la investigador de la UJA Mª Lourdes Martínez-Cartas, coautora del estudio.

Tres aguas, una combinación eficiente

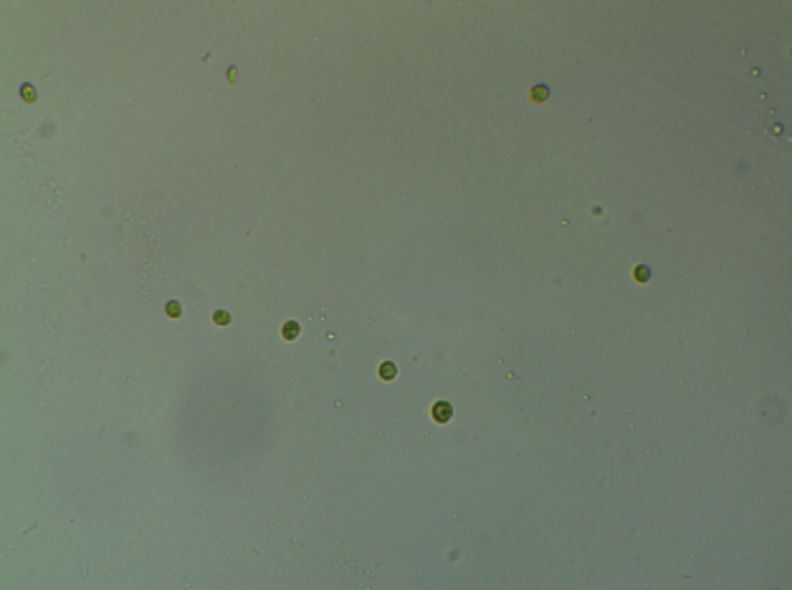

Según explican en un trabajo publicado en la revista Engineering in Life Sciences, la especie seleccionada fue Neochloris oleoabundans, un microorganismo verde unicelular que destaca por su resistencia a medios contaminados y su alta productividad de compuestos energéticos. Los expertos trabajaron con tres corrientes diferentes: el agua de limpieza de las aceitunas y la de lavado del aceite, procedentes de la almazara Cruz de Esteban de Mancha Real, y la residual urbana obtenida de la Estación Depuradora de Mengíbar, ambas en la provincia de Jaén. Cada una aportaba algo distinto, pues si bien las primeras son ricas en materia orgánica y fenoles, la tercera en nitrógeno y fósforo.

Al combinarlas, lograron un medio más equilibrado que favoreció el crecimiento de las microalgas y una depuración más eficaz. En concreto, redujeron entre un 66 % y un 94 % los compuestos nocivos presentes en el agua, hasta alcanzar una calidad apta para irrigación. Como valor añadido, los microorganismos acumularon durante el proceso una biomasa especialmente rica en compuestos de interés industrial, al alcanzar hasta un 56 % de carbohidratos; un 51 % de lípidos, idóneos para la producción de biocombustibles; y un 49,5 % de proteínas aprovechables para biofertilizantes.

Esta composición permite su explotación en aplicaciones muy diversas:

- En el ámbito energético, para obtener biodiésel o bioetanol.

- La agricultura, en forma de fertilizantes que devuelven nutrientes al suelo.

- Ingredientes naturales para alimentación, tanto en piensos y acuicultura, como suplemento nutritivo para peces, crustáceos o aves.

- Como fuente natural de lípidos y antioxidantes, muy valorados para la fabricación de cremas y productos capilares en cosmética natural.

Próximos pasos: del laboratorio a la almazara

De momento el estudio se ha realizado a escala de laboratorio, con agua previamente recogida y congelada para trabajar durante toda la investigación, pero los científicos contemplan el escalado en condiciones reales. El reto es diseñar sistemas que permitan mantener cultivos de microalgas en volúmenes mayores y adaptarse a la variabilidad de los vertidos en función de la campaña. “El objetivo es que este proceso pueda ser implementado para que las almazaras se beneficien de estas investigaciones, creando nuevas oportunidades de negocio en paralelo a la producción de aceite y dando una nueva vida al agua, un bien tan escaso en nuestra región”, subraya Martínez-Cartas.

Más allá de los resultados técnicos, el trabajo demuestra que la gestión del agua en las almazaras puede transformarse en un modelo de aprovechamiento integral, en consonancia con la bioeconomía circular, en el que la depuración y la producción de bioproductos se desarrollen en paralelo. Este enfoque reduce el impacto ambiental de los vertidos, mejora la eficiencia de los recursos hídricos y abre nuevas oportunidades económicas para un sector esencial para Andalucía como es el oleícola. Porque sí, cada gota cuenta.

Más información en #CienciaDirecta: Obtienen biomasa producida por microalgas cultivadas en aguas de almazara

Suscríbete a nuestra newsletter

y recibe el mejor contenido de i+Descubre directo a tu email