Estamos en temporada de almadraba, un arte de pesca que se repite cada año frente a las costas gaditanas entre abril y junio para capturar los atunes que pasan por el Estrecho de Gibraltar a desovar hacia el Mediterráneo. Este pez también goza de protagonismo en la otra orilla del mar. En concreto, en su decoración actual y también lo fue en monedas de época andalusí. El investigador y divulgador científico Álvaro Martínez Sevilla explica en clave matemática la simbología de este túnido en la cultura del norte de África.

Viajábamos por el sur de Túnez, y tras pasar por los oasis de montaña de Tamaqzah y Nefta llegamos a Tozeur, una ciudad-oasis que ya presagia el desierto y la preeminencia de una cultura forjada por ser un cruce de caminos, un lugar para encontrarse con todo lo que trae la cultura mediterránea.

Al pie del gran lago salado de Túnez, Chott el-Djerid, desde Tozeur apenas puede adivinarse la gran extensión que se abre delante. El gran lago, de más de 5.000 km2, en realidad es una llanura casi seca, donde solo se forman pequeñas lagunas en época de lluvias. Sin embargo, las costras de sal, cuarteadas en formas poligonales, y el cromatismo de púrpuras, anaranjados, amarillos y blancos son difíciles de olvidar. Un paisaje único y enigmático que impresiona a todo el que lo atraviesa por carretera en su parte mas estrecha, como un rubicón que separa el Sahara de las planicies tunecinas del centro del país.

En Tozeur pude fisgonear en el único anticuario que vi. Y allí me encontré con un cuenco de cerámica bereber que me puso sobre la pista. Unos peces y una decoración de antiguos adornos de mujer, en forma triangular, como evolucionados de las ancestrales fíbulas. ¿Qué hacían unos peces como motivo decorativo en un plato de cerámica bereber, tierra adentro? Los peces, aunque de trazo muy genérico tenían una amplia y abierta aleta caudal, de líneas rectas, cuerpo grueso y aletas dorsal y pélvica significativamente grandes y casi simétricas. Desde luego no eran sardinas, ni otros pececillos pequeños, sino un gran pez.

Con mi plato bajo el brazo continuamos el viaje, adentrándonos en la región de Matmata, unas áridas montañitas distantes alrededor de 30 km del mar. La población bereber allí ha utilizado una singular arquitectura troglodítica, como en tantos otros lugares donde el calor aprieta en verano, y los recursos constructivos son escasos.

Me recordó a las cuevas cerca de mi natal Granada, en Purullena y Guadix, donde la arquitectura además ha dado lugar a toda una cultura troglodita. Pero en Matmata, algunas viviendas se arreglaban en unos patios de vecindad, en las que múltiples cuevas-vivienda se disponían alrededor de una plazoleta común, como en un cráter. Allí las paredes de tierra protegen de la incidencia solar directa y permiten la vida social en el áspero entorno. Múltiples cuevas se abren, en la parte baja las viviendas y cocinas, y en una parte superior, graneros y habitaciones suplementarias a las que se accede con la ayuda de una cuerda, para superar de forma rápida y fácil el desnivel existente, pero a la vez dejar la entrada fuera del alcance de animales.

Curioseé por las cuevas, intenté charlar con las mujeres que hacían sus quehaceres cotidianos y tomé algunas fotos. En una de ellas me sorprendió la cola de un pez grande. De nuevo un pez desubicado. La cola, junto a las últimas vertebras, decoraba una pared sin que pudiera vérsele una utilidad inmediata. Extrañado, de inmediato fui a peguntarle a las mujeres, que en un francés tan incipiente como el mío, me dieron la respuesta, algo así como “thon”. Sí, sin duda. atún, por el tamaño y el gran ángulo de apertura de las dos partes.

Atún como amuleto

Pero, ¿por qué allí un atún? ¿De donde salía? ¿Pescaban ellos, tan lejos del mar? Traté de preguntarles de nuevo y pude deducir que nada de pesca ni uso culinario, que era una especie de amuleto, un símbolo de prosperidad y suerte al que se encomendaban. Como el antiguo Indalo, o más recientemente la herradura que se solía poner antes en algunos cortijos andaluces, o el cardo del sol (Eguzkilore) que luce en las puertas de los caseríos vascos.

El asunto me llamó mucho la atención. ¿Por qué peces decorativos en una cultura cuya decoración es muy raramente figurativa y rechaza, por su aniconismo, figuras animales o humanas?

El descubrimiento de otra cueva más con el mismo tipo de pez -lo que parecía un atún pintado en azul añil sobre el dintel- confirmó que no era un caso aislado, sino una expresión cultural. Días más tarde, en Soussa, una villa fortificada a orillas del mar, unos 300 km al norte, encontré paseando por la medina, con gran sorpresa de nuevo, que vendían colas de atún secas, como la que vi colocada en la cueva de Matmata. Irónico, le pregunte al tendero si la echaban a la sopa para dar gusto. Pero la respuesta se pareció mucho a la que ya obtuve de las mujeres unos días antes. Me dijo que ya apenas se vendía, una costumbre que se va perdiendo. Un resto arqueológico de la ancestral cultura en el Túnez de hoy.

Así que me quedaba tarea pendiente al regresar. La primera confirmar que aquella cola de pez era realmente de un atún, y la segunda descubrir de donde provenía ese atún, como símbolo propiciatorio, en la cultura bereber.

Matemáticas para reconocer al atún

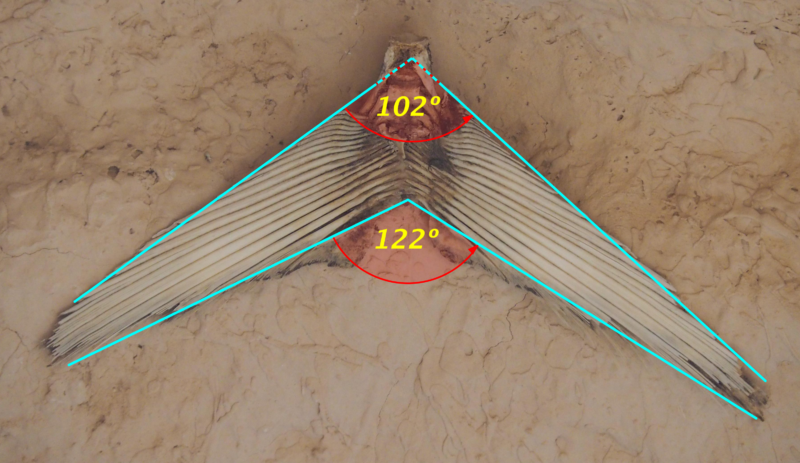

Pero ¿cómo puede un matemático como yo, que no sabe apenas de atunes, comprobar que aquel trozo de esqueleto corresponde a este pez? Un breve repaso por la anatomía de los atunes nos dice que su cola (aleta caudal) es grande y poderosa, muy abierta, para poder impulsar un pez tan grande y que a veces puede llegar a alcanzar los 80 km/h de velocidad en el mar. Aparte del tamaño y grosor de sus últimas vértebras caudales, realmente impresionantes, ¿podemos decir algo más, matemáticamente, de esta aleta?

Un breve análisis geométrico en el caso de nuestra cola, y en otros casos, nos da un esbozo de respuesta. La aleta caudal de un atún rojo (Thunnus thynnus, Linnaeus 1758) es bastante rígida en cuanto a su geometría y, en edad adulta, parece mantener un ángulo de abertura interior cercano a los 120o y uno exterior ligeramente mas cerrado, en torno a los 100o. Los fuertes radios que la conforman no son replegables ni ofrecen una geometría variable, y el análisis de diversos especímenes, e incluso de alguna ilustración científica, que es mucho más que un simple dibujo y puede llegar a convertirse en un excelente extracto de sus invariantes anatómicos, es concluyente. Con algunos grados de diferencia arriba o abajo, parece mantenerse como invariante este diferencial de 20o entre la parte exterior y la interior de esta aleta en el atún rojo.

Otras especies de túnidos próximas (Albacora o Bonito del Norte, atún listado, Bacoreta, Melva, etc.) pueden tener una forma que recuerde a ésta, aunque cada especie tendría su propia geometría de aleta caudal. Por supuesto, esa geometría es más compleja que un par de ángulos encajados e incluye curvas aerodinámicas, puntas algo más replegadas y diferentes grosores en las quillas junto al pedúnculo (soporte) caudal, además de cambios con el tamaño o edad del pez, entre otras. Pero este criterio, pendiente de confirmación por especialistas del atún y un mayor número de muestras analizadas, nos vale como primera aproximación.

Así pues, para el primer interrogante, podemos concluir que nuestra cola es de una especie de atún grande, muy probablemente un atún rojo. Respecto a la segunda cuestión, el origen del simbolismo del atún en la cultura bereber, las referencias son muy escasas y no he encontrado estudios que hablen de esto. Aunque el atún, sin duda, ha sido un elemento cultural importante en el mediterráneo. La importancia de su pesca ha sido indudable al menos desde época fenicia, luego romana y mas tarde andalusí. Así que, a falta de estudios generales, tendremos que examinar las diversas trazas culturales que han dejado los atunes en el mediterráneo.

La Toponimia, esa arqueología de la cultura y el lenguaje es también rica al respecto. La palabra almadraba es de origen árabe andalusí (al-mah-draba, donde se golpea), y los topónimos con origen en esta palabra, o la actual de atún, son varios: Zahara de los Atunes, La Atunara, La Almadraba de Monteleva, etc. [4]. También se mantienen topónimos con origen en las cetarias, voz tomada del latín, y de ésta cetus, ó ketus en griego, pez grande. Es la etimología de la barriada algecireña Getares [3]. Las cetarias eran lagos junto al mar donde entraba el agua con la creciente. Así se describe en esta obra de 1779[2]:

“Los pescadores de nuestro tiempo conservan todavía algo de esto en unos estanques, ó viveros, que ellos llaman corrales; pero en estos solo encierran el pescado pequeño, y el marisco; y no sé porque han dexado antiquar la costumbre de encerrar los atunes, y otros peces mayores, que es lo que se hacia en las cetarias”.

En la decoración, en el lenguaje y también en monedas

Pero no solo en la etimología de algunas palabras y en la toponimia aparece la cultura del atún. También aparece en otras manifestaciones que pueden entenderse cómo síntomas culturales, como la acuñación de monedas. Es significativo que un estudio sobre las monedas de la época de los reinos de Taifas (principios del siglo XI) haya encontrado un número significativo de ellas (cerca de un 10%), acuñadas desde las cecas de Ceuta y Tánger, con imágenes de peces. Estas monedas continuarían el uso otras con imágenes de atunes en culturas anteriores, por ejemplo las fenicias, acuñadas en la ceca de Gádir, en los siglos I y II AC.

La imagen de un pez es muy rara en una moneda andalusí, dado el aniconismo general existente en la decoración de este periodo, así como las normas dejadas por el califato cordobés, en donde las monedas únicamente portaban leyendas epigráficas.

Más aún si tenemos en cuenta que la dinastía hammudí, responsable de la acuñación, se reclamaba como legítima depositaria y continuadora del legado califal. Estos peces, además, son identificados como atunes por los estudiosos en la materia. Y a ellos sería difícil adjudicarles únicamente una relación económica con respecto a la importancia de la pesca en ambos lados del Estrecho para su aparición en los cuños, ya que otras actividades más importantes aún, o de mayor trascendencia social, como victorias militares, no aparecen en ellas [1].

Al respecto, es notable que, aunque el islam ha sido riguroso en el rechazo de creencias chamánicas, sin embargo la influencia del shi’ismo en el islam andalusí, y la cultura popular, fomentaron la creencia en santones, y la peregrinación a las zawiyas donde vivían. También hizo que se adoptaran numerosas supersticiones y creencias sobre la suerte, como invocaciones contra el mal de ojo y por la prosperidad. Esto se hizo más patente en al-Ándalus después de la fitna, la guerra civil que acabó con la caída del califato de Córdoba y el relevo por dinastías de ascendencia bereber norteafricana como:

- los hammudies, procedentes del actual Magreb marroquí

- los ziríes, con origen en la Kabilia argelina pero reasentados en Ifriquiya, el actual Túnez.

Hammudies y ziríes gobernaron en la actual Málaga, donde debían haber entrado en contacto con las artes de pesca del atún.

Simbología del atún

Como interpretaciones que den sentido a la aparición de atunes en la numismática andalusí se citan por los historiadores la emergencia, en el siglo X, del poder político bereber, después del sometimiento durante siglos por el califato. Pero sobre todo una línea simbólica que sitúa al pez como un animal benéfico debido a su importancia en la dieta y en otros aspectos de la vida cotidiana, incluso en el desierto.

En el norte de África y en Siria, origen legitimador de la cultura andalusí durante el califato, al atún se le atribuyen cualidades protectoras, que alejan las fuerzas del mal, protegen a los recién nacidos y preservan la prosperidad del hogar. Es frecuente encontrar monedas perforadas de esta época con atunes, lo que indica que eran utilizadas como colgantes talismanes, para proteger a la propia portadora.

A. Ariza [1] plantea que la introducción de atunes en los cuños monetales responde a una simbología mágico-espiritual, condicionada por lo esotérico y las influencias beréberes y shi’ies. El propio Alí B. Hammud se decía que daba el mal de ojo, fruto de esa tendencia esotérica antes apuntada, y por tanto la aparición de atunes, de importancia cultural y económica indiscutible, tendría sobre todo la significación de una marcada intención propiciatoria, inserta en el esoterismo creciente y entroncada con la legitimación de los taifas por la cultura bereber y oriental, de las que forma parte.

Los atunes encontrados en Túnez formarían parte, pues, de esa cultura y de esa tendencia esotérica y chamánica. Aún se mantienen en las puertas de las cuevas y casas como un símbolo que ha sobrevivido siglos en el mediterráneo, procedente de su consideración benéfica.

Y si hay que utilizar un tipo de pez para esa representación mágico-espiritual, ¿cuál mejor que el atún, que representa la abundancia y la prosperidad? La aparición de la silueta del atún confirma el retorno cíclico, ordenado y continuo, de los dones dados en el mar.

Referencias:

[1] Ariza Armada, Almudena (2004). Leyendas monetales, iconografía y legitimación en el califato hammüdí. Las emisiones de ‘alí b. Hammüd del año 408/1017-1018. Al-Qantara, XXV, 1, pp. 203-231.

[2] Barco, A.J. (1779). Retrato Bética antigua. Memorias Sociedad Patriótica, II Esp. p. cxxiii.

[3] Pascual, J. (2007). Cetaria, Barbatus y otros nombres latinos referidos a las antiguas conservas de pescado y Getares, Barbate y otros topónimos de la costa gaditana. Actas del Congreso Internacional Cetariae. salsas y salazones de pescado en occidente durante la antigüedad. Universidad De Cádiz, noviembre de 2005, B.A.R. Int. Ser. 1686. Oxford 2007, pp. 511-518.

[4] Soto Melgar, Mercedes (2023). La influencia de la pesca del atún en la toponimia menor de la costa española. En Nuevos senderos en la toponimia hispánica /coord. por F. J. Terrado y J. Giralt, ISBN 978-84-1303-494-2, pp. 321-330.

*Foto de portada: Pesca en almadraba a finales del siglo XVI. Grabado de Joris Hoefnagel (c. 1599) en la Obra «Civitates Orbis Terrarum» (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía).

Suscríbete a nuestra newsletter

y recibe el mejor contenido de i+Descubre directo a tu email