Del altiplano andino al campo andaluz: así se adapta la quinoa al sur de España

De los rituales incas a nuestras mesas, la quinoa ha recorrido un largo camino. Ahora, un equipo de investigación del Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba (IAS-CSIC) ha cultivado este pseudocereal en campos de secano y descubierto que características relacionadas con su riqueza nutricional, como la vitamina E y los ácidos grasos saludables, está fuertemente ligada a la genética. El estudio ofrece la caracterización más completa hasta la fecha sobre la variabilidad genética de la planta y abre la puerta a desarrollar líneas mejor adaptadas y más saludables.

La comemos en ensaladas, en guarniciones o en barritas energéticas. La quinoa se ha colado en nuestros menús como una alternativa al arroz o la pasta. Lo que muchos no saben es que este pequeño grano redondo tiene una historia milenaria y unas cualidades nutricionales que han despertado el interés de científicos, agricultores y hasta de la NASA.

Originaria del altiplano andino, Chenopodium quinoa ha sido cultivada durante más de 5.000 años por los pueblos indígenas de Perú y Bolivia. Los incas la conocían como el “grano madre”, una planta sagrada que formaba parte de su dieta y sus rituales.

En los últimos años ha traspasado fronteras y se ha puesto en valor como alimento funcional, aquel que produce un efecto beneficioso para la salud, al ser una fuente vegetal completa de proteínas, minerales como el hierro y el magnesio, y que aporta grasas saludables, como el omega-3 y omega-6. Además, es rica en tocoferoles, compuestos antioxidantes naturales que forman parte de la vitamina E. A diferencia de los cereales tradicionales no contiene gluten, lo que la hace ideal para personas celíacas.

Tampoco necesita suelos ricos ni riego abundante, ya que es una planta especialmente resistente a la sequía. Por tanto, no es de extrañar que la NASA la haya propuesto como cultivo potencial en misiones espaciales prolongadas, y que cada vez más países la incorporen a sus campos. España no es la excepción, con plantaciones principalmente en Andalucía. De hecho, en poco más de una década desde su introducción ha pasado a ser el sexto exportador mundial según la base de datos de comercio global Comtrade de las Naciones Unidas.

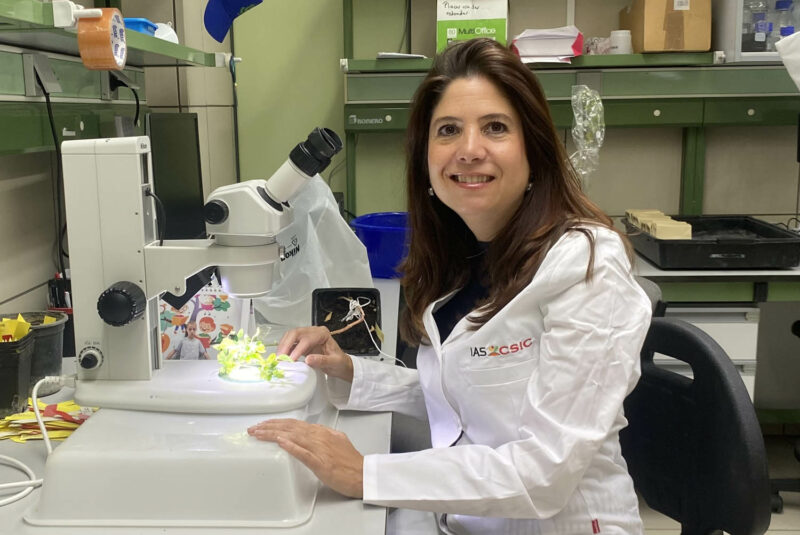

Ese creciente interés ha impulsado un estudio del Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba (IAS-CSIC), en colaboración con el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX), que ofrece la caracterización más completa hasta la fecha sobre la variabilidad genética de esta especie para los caracteres de contenido de vitamina E y ácidos grasos. “Queríamos comprobar hasta qué punto las cualidades nutricionales dependen del ambiente o de la genética; conocer el margen real de mejora”, explica a la Fundación Descubre la investigadora del IAS Sara Fondevilla, autora principal del trabajo.

Genética que marca la diferencia

El equipo comenzó analizando una colección de más de 300 muestras de distintos países y diversidad genética. Tras una primera criba, sembraron 216 líneas durante dos años en los campos experimentales que tienen en Córdoba y Guadajira (Badajoz), siempre en condiciones de secano, de las cuales 126 produjeron semilla suficiente y mostraron estabilidad en los cuatro ambientes analizados.

Se sembraron 216 líneas durante dos años en los campos experimentales que tienen en Córdoba y Guadajira (Badajoz).

A partir de ahí, llevaron a cabo un estudio exhaustivo de aspectos agronómicos, como el rendimiento o la adaptación al clima; nutricionales, como el perfil de ácidos grasos y el contenido en vitamina E y proteínas; y de resistencia a enfermedades. Los resultados, publicados en la revista Frontiers in Plant Science, revelaron:

- Gran variabilidad entre los genotipos. Algunas muestras superaban el 80 % de α-tocoferol, la forma más activa de la vitamina E, mientras que otras eran más ricas en γ-tocoferol, con propiedades antiinflamatorias.

- Heredabilidad. En compuestos clave como el ácido linolénico (omega-3) y el perfil de tocoferoles era muy alta, hasta el 86 %, lo que indica que la genética tiene mayor peso que el ambiente. “Esto supone que se puede optimizar el perfil para estos compuestos saludables en las variedades de quinoa mediante mejora genética”, expone Fondevilla.

- Correlación positiva. Las líneas con más contenido en ácidos grasos también presentaban más tocoferoles, lo que permitiría mejorar ambos aspectos beneficiosos a la vez sin que uno comprometa al otro.

- Diferencias por origen geográfico. Las semillas de Chile y Estados Unidos tendían a ser más ricas en α-tocoferol, mientras que las de Perú y Bolivia lo eran en γ-tocoferol. Esta distinción coincide con la ya conocida división entre familias genéticas de tierras bajas y tierras altas, ahora también reconocible por su perfil nutricional.

Añadir valor desde el campo al plato

Con estos datos, los expertos trabajan para seleccionar las líneas más estables para el cultivo en secano andaluz, e identificar marcadores genéticos asociados a los compuestos más beneficiosos, lo que facilitará en una siguiente fase el desarrollo de variedades mejoradas. El fin es lograr una quinoa rentable para el agricultor, saludable y atractiva para el mercado. “Si conseguimos un genotipo con semilla grande, resistente a enfermedades y con alto valor nutricional, será más productivo y se venderá mejor”, destaca la investigadora.

El interés no se limita a las semillas enteras, pues ya se está barajando la extracción de proteínas y grasas saludables para elaborar harinas enriquecidas.

Además, el interés no se limita a las semillas enteras, pues ya se está barajando la extracción de proteínas y grasas saludables para elaborar harinas enriquecidas destinadas a mejorar panes y otros productos procesados.

En un contexto donde el cambio climático compromete cada vez más la producción agrícola, cultivos resilientes como este de la mano de la ciencia van a desempeñar un papel esencial en el suministro sostenible de alimentos. Tal como ya sabían, siglos atrás, los pueblos andinos que la trabajaron y la valoraron como un bien sagrado.

Más información en #CienciaDirecta: Identifican variedades de quinoa adaptadas al campo andaluz ricas en vitamina E y ácidos grasos

Suscríbete a nuestra newsletter

y recibe el mejor contenido de i+Descubre directo a tu email