En un escenario donde ya no solo flotan en el mar, sino que se acumulan silenciosamente bajo nuestros pies y más allá, un equipo científico del Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba ha desarrollado una técnica para entender cómo reacciona la comunidad bacteriana del suelo agrícola ante estos desechos. Diferenciando la superficie plástica de las partículas de tierra que permanecen adheridas al material, buscan identificar microorganismos que ayuden a descomponer este contaminante persistente.

Pocas imágenes definen mejor la polución ambiental del siglo XXI como la de desechos plásticos flotando en mares y océanos. Su persistencia, la capacidad para fragmentarse en partículas invisibles o ser ingeridos por la fauna marina han hecho de ellos uno de los contaminantes más ubicuos y preocupantes a nivel global. No es de extrañar que la ONU lance campañas alertando de que Nuestro planeta se ahoga en un mar de plástico.

Sin embargo, existen escenarios menos notorios, aunque igualmente inquietantes, como los suelos agrícolas. En estos entornos, millones de fragmentos de acolchados plásticos, esas láminas negras que cubren la tierra para mejorar el rendimiento de los cultivos, se van deteriorando año tras año, generando residuos que se suman a los procedentes del compost o los fertilizantes. Algunos son visibles a simple vista, los denominados macroplásticos, mientras otros se dividen hasta convertirse en partículas minúsculas, de menos de cinco milímetros, conocidas como microplásticos, mucho más difíciles de retirar.

Su presencia es preocupante porque pueden alterar las propiedades físicas del terreno, la diversidad microbiana, transportar pesticidas u otros contaminantes y, a largo plazo, afectar a la calidad de los cultivos y la salud del ecosistema agrícola.

En este contexto, un equipo de investigadores del Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba (IAS-CSIC) ha desarrollado una metodología para estudiar con precisión cómo interactúan las bacterias con los residuos plásticos del suelo. Por primera vez, han diferenciado dos microambientes distintos:

- el que se forma directamente sobre la superficie del material, que han denominado plano plástico o plastiplano

- el que se genera en las partículas de tierra que se quedan pegadas, la plastisfera.

Para llevar a cabo el trabajo recabaron muestras reales recogidas en campos hortícolas de Baza (Granada), donde el uso de acolchado plástico es una práctica habitual. Estas lonas, fabricadas en su mayoría a partir de polietileno -también presente en multitud de objetos de uso cotidiano, como bolsas, envases o tapones-, cumplen funciones clave en la agricultura intensiva, pues ayudan a conservar la humedad, estabilizar la temperatura del suelo o reducir las malas hierbas. Sin embargo, las mismas características que los hacen tan funcionales dificultan enormemente su descomposición natural.

Soportes distintos, condiciones de vida diferentes

Esta línea de investigación, mucho menos explorada que la de ambientes marinos, está impulsada por la red de formación SOPLAS, que reúne a jóvenes doctorandos de toda Europa para estudiar la interacción del plástico en el suelo agrícola desde diferentes perspectivas, pero con colaboraciones mutuas. De hecho, a su amparo se presentó otro trabajo en el IAS-CSIC que rastreaba por primera vez la propagación del plástico durante la labranza.

Ahora, en el estudio publicado en la revista Applied Soil Ecology, al separar el plastiplano de la plastisfera, han constatado que cada compartimento presenta condiciones diferentes, propicias para albergar familias bacterianas distintas. “Hemos extrapolado dos conceptos de microbiología: el rizoplano, que corresponde a la superficie de la raíz, donde habita una comunidad microbiana más especializada, y la rizosfera, que incluye el suelo que la rodea y está bajo su influencia, diferente del resto del terreno, lo que favorece el crecimiento de ciertos microorganismos”, explica a la Fundación Descubre la investigadora del Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba Blanca Landa, autora principal del estudio.

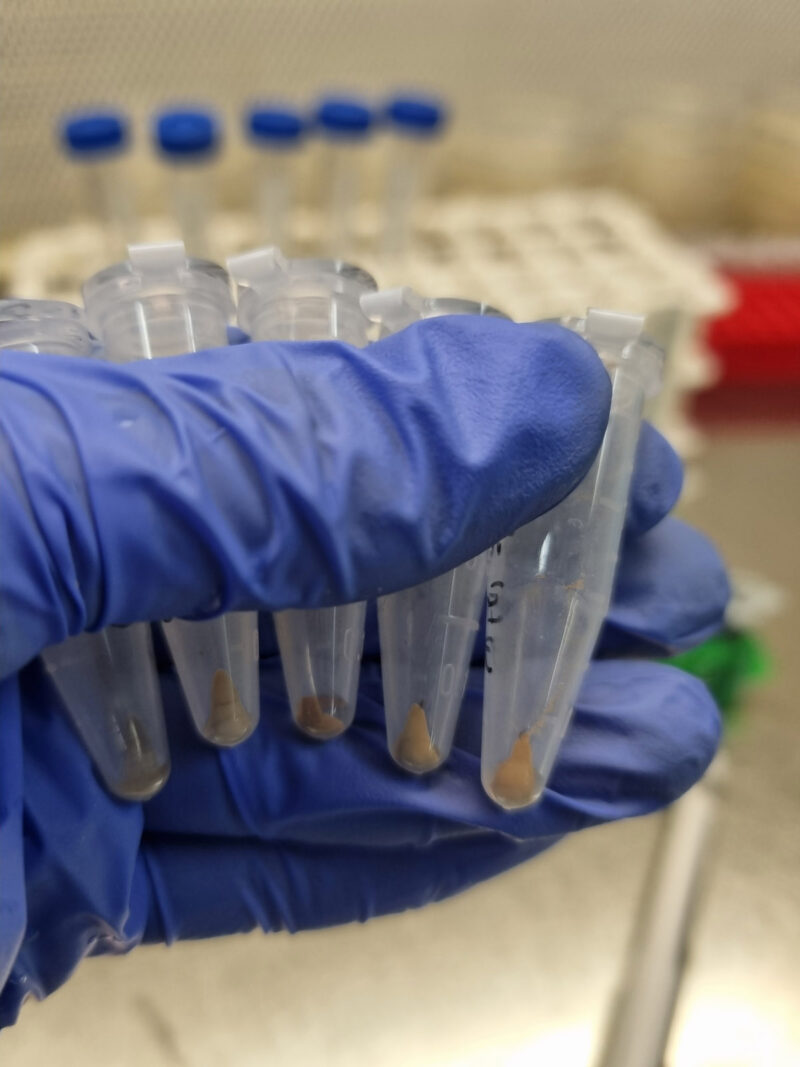

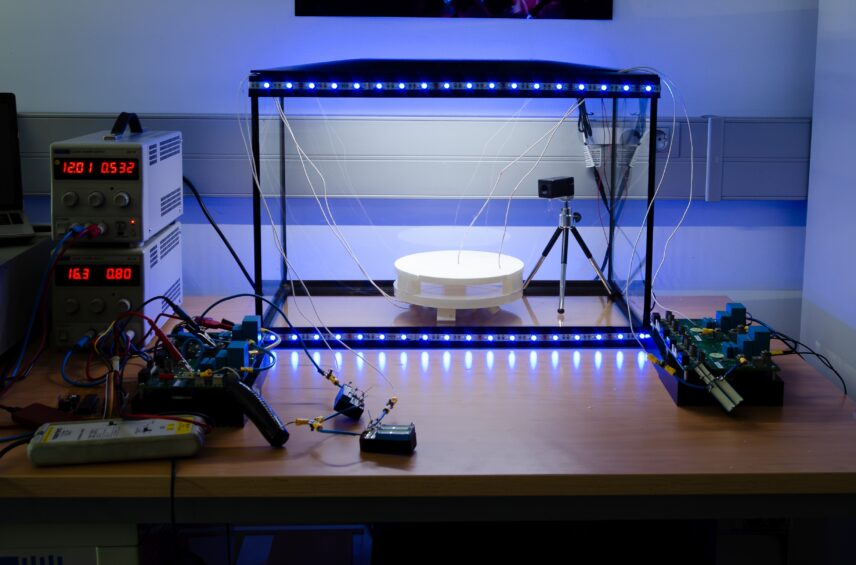

En laboratorio, el equipo utilizó un protocolo de lavados secuenciales, para extraer la tierra más adherida, y sonicación, una técnica basada en ondas ultrasónicas que permitió desprender las bacterias pegadas directamente a la superficie plástica. Después, con microscopios ópticos y de barrido electrónico, para las partículas más pequeñas, comprobaron visualmente que ambas fracciones se habían separado correctamente.

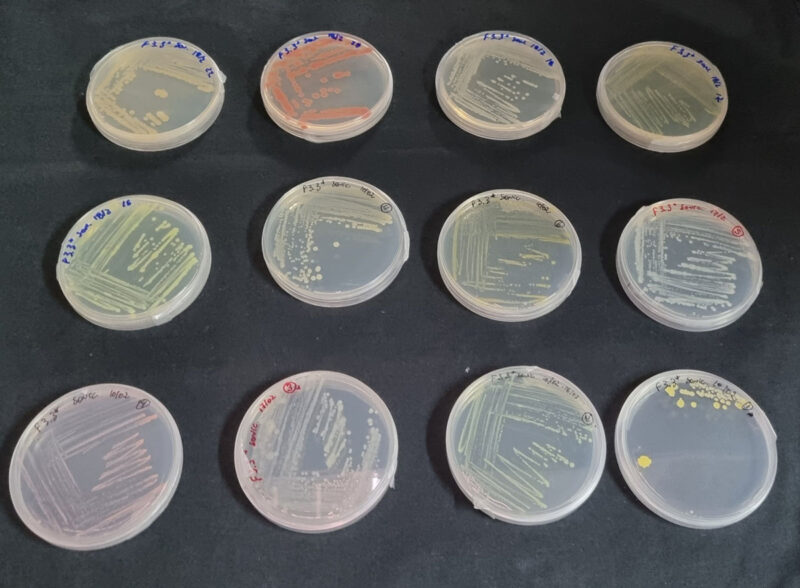

El siguiente paso fue caracterizar las comunidades microbianas presentes, combinando métodos de cultivo tradicional con secuenciación genética de alto rendimiento. Por un lado consiguieron que los ejemplares crecieran para aislarlos e identificarlos, y por otro estudiaron el ADN directamente, lo que permitió a los expertos conocer también aquellos microorganismos que no se cultivan con facilidad.

Del plástico convencional al biodegradable

El análisis mostró que la plastisfera contenía mayor diversidad bacteriana, pero el plastiplano también albergaba una comunidad específica, con géneros ya descritos como degradadores potenciales en ambos compartimentos. “Si esos microorganismos sobreviven en la superficie del plástico es muy probable que lo estén utilizando como fuente nutritiva. De confirmarse, podríamos cultivarlos en laboratorio sobre distintos soportes plásticos y observar si son capaces de descomponerlos parcial o totalmente”, plantea Giovana Macan, también investigadora del IAS-CSIC y coautora del estudio.

Es lo que se conoce como biorremediación, es decir, el uso de vida microscópica para degradar contaminantes de forma natural y sostenible, una vía prometedora para reducir la acumulación de residuos plásticos en el campo sin recurrir a soluciones químicas.

Tras probar esta metodología con fragmentos de polietileno, el siguiente paso ha sido aplicarlo a otros materiales biodegradables experimentales desarrollados en el Instituto Hortofrutícola de la Mayora (Málaga), a partir de celulosa o residuos de tomate. También se ha explorado su uso en un contexto diferente, como el cultivo de arándanos en Huelva.

Con esta nueva mirada al suelo, los investigadores buscan frenar la contaminación en su origen, antes de que los microplásticos del campo acaben también en el mar. Entender cómo se agrupan y actúan las bacterias en torno a estos residuos puede ser crucial para contener un problema que empieza en la tierra, pero no conoce fronteras.

Más información en #CienciaDirecta: Analizan la relación de las bacterias con los residuos plásticos agrícolas para combatir su impacto en el campo

Suscríbete a nuestra newsletter

y recibe el mejor contenido de i+Descubre directo a tu email