2015. AÑO INTERNACIONAL DE LA LUZ

“Entonces Dios dijo: ‘Hágase la luz’. Y la luz se hizo”.

“Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas”. Con esta breve orden y la confirmación de su cumplimiento comienza una de las cosmogonías más conocidas del mundo occidental. El gran demiurgo no solo crea un universo cuya componente fundamental es la luz, sino que enjuicia su propia obra y le gusta: “[…] vio que la luz era buena”. Después de algunos milenios desde su escritura, no podemos más que estar de acuerdo con el autor. Al menos los astrónomos deberíamos estarlo, nuestro oficio hunde sus raíces en este simple aserto, la luz es buena. Y diría más, la luz es buena y necesaria; de otra forma el universo se hallaría envuelto en las tinieblas y yo no estaría escribiendo este artículo en una mañana luminosa de invierno arrullado por el soniquete de la lotería navideña.

Así, la luz es la principal fuente de conocimiento del universo, es el sidereus nuncius [1], el embajador de lo que no podemos tocar, el medio y el mensaje de un cosmos desconocido. La luz es tan iluminadora que incluso nos ha permitido poner de manifiesto la existencia de las dos oscuridades que hoy son la causa principal de nuestros anhelos: la materia oscura y la energía oscura [2]. “Vaya, parece fascinante y a usted se le ve entusiasmado”, podrían decir nuestros lectores, “pero antes de seguir proclamando sus múltiples cualidades, me podría decir, ¿qué es realmente la luz?”.

[1] El mensajero sideral, título del libro publicado por Galileo en 1610 donde se exponen los resultados de la primera visión del cosmos a través de un telescopio.

[2] La energía y la masa son dos caras de una misma moneda. Después del experimento Planck, encargado de medir las principales constantes de nuestro modelo cosmológico más aceptado, se ha observado que el universo está formado por tres tipos de materia: materia bariónica, de la que está compuesto todo lo que puebla nuestro universo cotidiano (4.9%), materia oscura que solo conocemos por su atracción gravitatoria( 26.8 %) y energía oscura, el nombre de nuestra ignorancia, una materia (o energía) que actúa en contra de la gravedad, acelerando, en vez de frenando, la expansión del universo (68.3%).

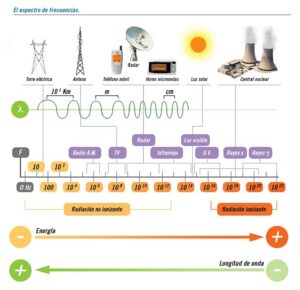

No es fácil dar una definición de la luz en un lenguaje sencillo, sobre todo si queremos que englobe todas las propiedades que le observamos. Lo voy a hacer complicado. La luz representa el espectro de radiación de la interacción electromagnética. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier partícula cargada eléctricamente, frenada o acelerada, producirá la emisión de luz. Dado que la materia ordinaria está formada por átomos que contienen protones (cargas positivas) y electrones (cargas negativas) y que los electrones pueden moverse entre diferente órbitas de una forma espontánea, cualquier cuerpo que esté por encima del cero absoluto de temperatura emitirá luz. La luz se comporta como onda y como partícula, el fotón, y puede ser caracterizada por una longitud de onda o una frecuencia, (ligadas por la ecuación ν=c/λ, donde ν es la frecuencia, c la velocidad de la luz y λ la longitud de onda), cuándo hablamos de onda, o por una energía cuando hablamos de fotones. Ambas magnitudes, energía y frecuencia, están ligadas por la ecuación E= hn, donde h es la constante de Planck y E la energía que transmite el fotón.

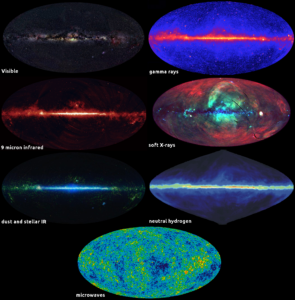

De este modo, si somos capaces de medir la cantidad de luz por intervalo de longitud de onda (o frecuencia) de un cuerpo decimos que tenemos su espectro luminoso, o espectro electromagnético. De hecho, el cosmos emite en todas las longitudes de onda (ver Fig. 2). Los procesos físicos que dieron lugar a la formación del propio universo y que han dirigido su evolución y conformado su estado actual son muy variados pero todos ellos llevan asociada una firma luminosa, un código de barras que nos informa de su naturaleza, un espectro característico. La historia de la Astronomía se podría contar a partir del desarrollo de los colectores de luz y de sus códigos de interpretación, de cómo el hombre no sólo ha procurado obtener un espectro lumínico del universo cada vez más profundo y completo, sino que además ha ido elaborando diferentes teorías acerca de la naturaleza de la luz, indagando sus propiedades y generando un cuerpo teórico de la interacción de la materia con la radiación. Este corpus nos ha permitido por un lado obtener información acerca de los objetos celestes, analizando la luz que llega a nuestros telescopios e instrumentos científicos, y por otro, diseñar y fabricar nuevos detectores capaces de dibujarnos una imagen más completa y nítida de los cielos [3].

El autor, Emilio Alfaro, desarrolló esta idea en un escrito publicado en el número 128, Época II de la revista Astronomía (Febrero de 2010) bajo el título «¿Qué hacemos los astrónomos?»

La tarea del astrónomo se torna entonces fácil, al menos conceptualmente: observemos la luz proveniente de nuestro astro preferido, completemos su espectro desde los rayos gamma hasta las longitudes de radio y desentrañemos su mensaje aplicando nuestros mejores códigos de interpretación, la mejor física disponible. Este simple esquema de trabajo nos debería dar información acerca de las propiedades del emisor luminoso y de los diferentes sistemas físicos que han atravesado la luz hasta llegar a nuestros detectores.

Figura 2: El Universo en diferentes longitudes de onda. Fuente: Matthew Francis, galileo’s pendulum. (composición de la foto). De las imágenes individuales: visible, Axel Mellinger; rayos gamma, NASA/DOE/Fermi LAT Collaboration; infrarrojo a 9 micras, JAXA/AKARI; rayos X blandos, Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik; composición de tres bandas infrarrojas, NASA/JPL-Caltech/UCLA; radio a 21 cm, NRAO/AUI; microondas, NASA/WMAP Science Team.

Fácil de decir y difícil de hacer. De hecho, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, toda la luz de los astros que éramos capaces de recoger con nuestros telescopios estaba limitada al rango visible de longitudes de onda, es decir, al conjunto de fotones que son capaces de interactuar con nuestra retina, a la luz que vemos. Y la principal causa de esta pobreza espectral reside principalmente en el último sistema físico que la luz proveniente de los cuerpos celestes tiene que atravesar antes de llegar a nuestra antena: la atmósfera terrestre.

Los astrónomos tenemos una relación de amor-odio con el más etéreo de los componentes de la Tierra; por un lado facilita la vida del astrónomo y por otro entorpece considerablemente su trabajo. La atmósfera terrestre impide el paso de la radiación ionizante, de los fotones más energéticos, de aquellos que van desde los rayos gamma hasta los ultravioleta y que son capaces de interactuar con el ADN de las células, y quizás esterilizar la superficie terrestre. La ionosfera, parte de la atmósfera terrestre ionizada de forma permanente, no deja pasar las longitudes de onda de radio y representa un papel muy importante en la destrucción de los meteoroides o cuerpos menores del Sistema Solar que alcanzan la Tierra. La atmósfera solo nos deja ver unas regiones muy estrechas del espectro electromagnético y, de aquellas longitudes de onda que deja pasar, absorbe al menos el 20% de la radiación. Pero este no es su peor defecto; nuestra cubierta gaseosa es un pésimo sistema óptico. La existencia de diferentes gradientes de temperatura a lo largo de la columna atmosférica genera pequeñas células de convección, burbujas de aire como las que se forman en el agua en ebullición, que actúan como lentes que se crean y se destruyen rápidamente y cuyo efecto es el de distorsionar la imagen del objeto que estamos observando. Por último, la atmósfera actúa como difusor y espejo de la luz emitida desde la superficie terrestre, incrementando el brillo del cielo nocturno y disminuyendo la sensibilidad real de nuestros telescopios y detectores.

Mientras que los problemas derivados de la existencia de una atmósfera protectora podrían disculparse en aras de la salud pública, este último, la contaminación lumínica, no tiene perdón, es únicamente producto de una mala gestión de los recursos, de una visión limitada y limitante de nuestro papel en el mundo, de un sentimiento de nuevo rico energético que ve en los fuegos de artificio en que han convertido la iluminación de nuestras ciudades el culmen del lujo social, la apoteosis de su ordinariez.

Para resolver los inconvenientes que la atmósfera plantea al astrónomo existe una solución drástica: saltársela, poner nuestros telescopios en el espacio exterior. La astronomía espacial dio comienzo en la segunda mitad del siglo XX, y desde entonces el desarrollo de la ingeniería aeroespacial y computacional, y de la física del estado sólido han permitido que tengamos acceso a todo el espectro electromagnético sin pérdida de sensibilidad ni de calidad de imagen. Pero ¿es ésta la única solución? Para acceder a las longitudes de onda que absorbe nuestra atmósfera no tenemos otra, pero, para el resto del espectro, los telescopios en tierra siguen proporcionándonos excelentes y baratas soluciones, pero esta es otra historia que merece ser contada aparte.

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha proclamado al año 2015 como Año Internacional de la Luz y de las Tecnologías basadas en la Luz. Los astrónomos estamos de enhorabuena, celebramos el Año de nuestra principal, si no única, fuente de información del universo. Brindemos por un Año luminoso y por unos cielos oscuros.

El autor, Emilio Alfaro, agradece a Carmen Montes, Manolo Valle y Enrique Pérez sus cariñosas y acertadas correcciones.

Suscríbete a nuestra newsletter

y recibe el mejor contenido de i+Descubre directo a tu email