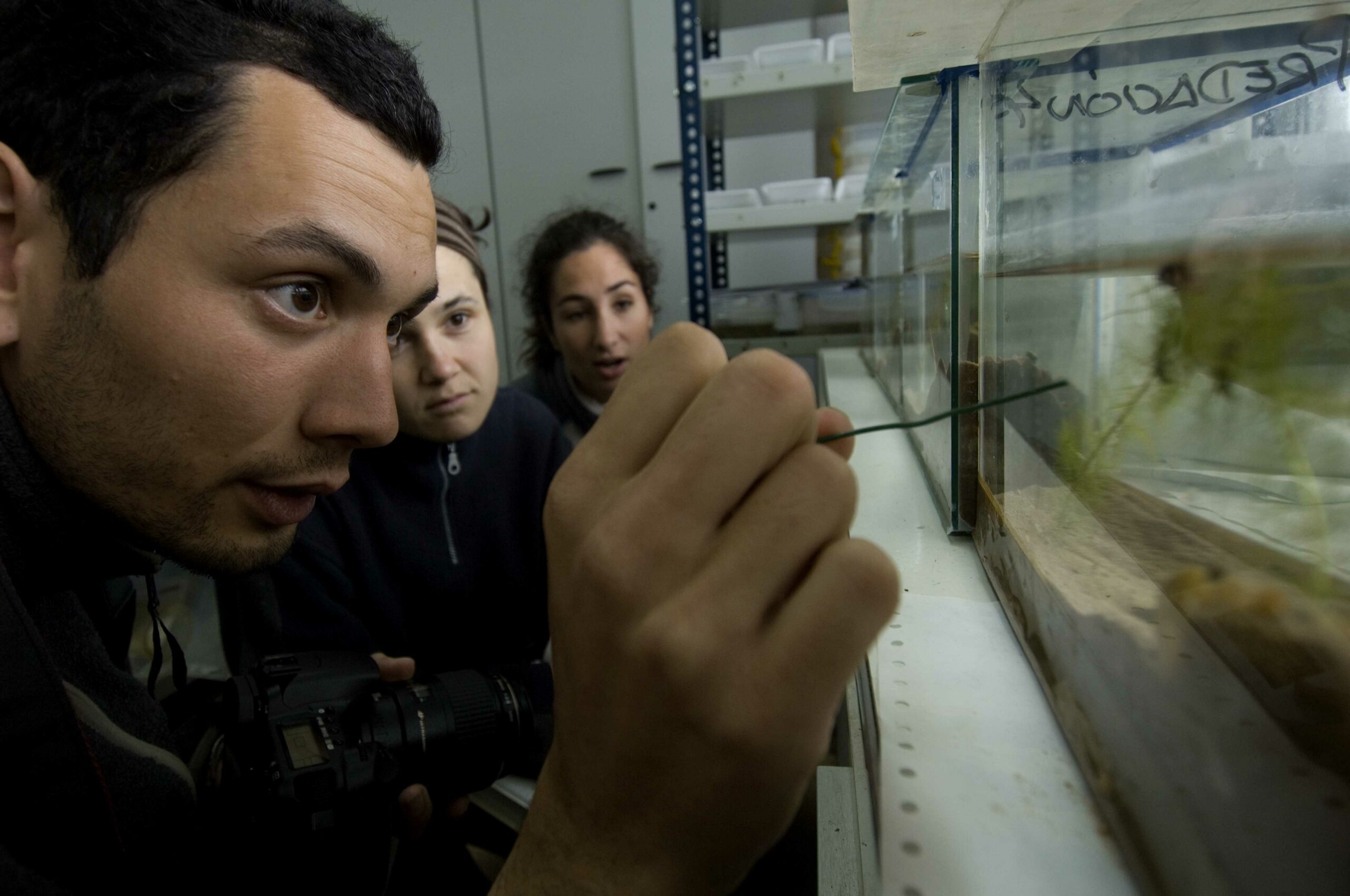

Investigadores trabajan en laboratorio con vegetación acuática. Foto: Banco de Imágenes de la EBD-CSIC.

Un reciente balance de la propia Estación Biológica de Doñana (EBD) sobre su personal revela que componen la plantilla unas 140 personas, de las que 42 son investigadores fijos y unos 100 son técnicos, gestores y administrativos. Entre el personal contratado hay otros treinta investigadores posdoctorales (ocho con contrato Ramón y Cajal), más de veinte estudiantes pre doctorales y unos setenta técnicos de apoyo. La excelencia de sus investigaciones se demuestra por su impacto científico: en torno al 25% de los investigadores se sitúan entre el 1% de los investigadores más citados de los últimos diez años en las áreas de Ecology/Environment y Plant & Animal Science (lSI Essential Science Indicators).

También te puede interesar...

Ver todasSuscríbete a nuestra newsletter

y recibe el mejor contenido de i+Descubre directo a tu email