“Es un hecho demostrado por la experiencia de los siglos que todo terreno pantanoso es perjudicial para la salud (…) haciéndose extender su perniciosa influencia no solamente a los habitantes de la comarca que arrastran una vida miserable, sucumbiendo algunos de un modo casi fulminante bajo el influjo de las llamadas fiebres pútridas“. El párrafo, tomado literalmente del proyecto de desecación del Lago Almonte (lo que hoy son las marismas de Almonte e Hinojos, en la provincia de Huelva), redactado en 1866, resume a la perfección el valor que se le daba a las zonas húmedas andaluzas a finales del siglo XIX. Se llegó incluso a incentivar la destrucción de los humedales mediante disposiciones como la ley de desecación y saneamiento de lagunas, marismas y terrenos pantanosos de 1918, a cuyo amparo desaparecieron y se privatizaron infinidad de pequeñas lagunas temporales.

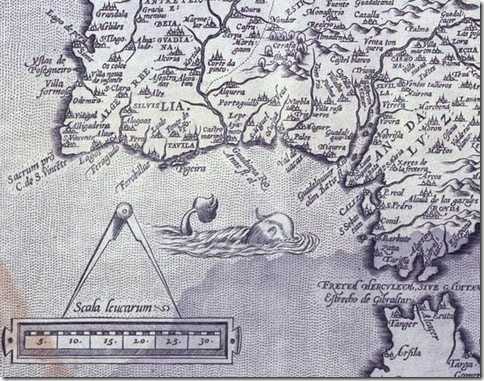

La desembocadura del Guadalquivir en el siglo XVI

De esta manera la mano del hombre inicia la transformación, a gran escala, de las primitivas marismas del Guadalquivir, que en su día llegaron a ocupar más de 200.000 hectáreas. Tierras que, en su estadio más primitivo, estaban surcadas por los cinco brazos del Guadalquivir y el Guadiamar (Canal Principal, Caño Guadiamar, Caño Travieso, Brazo de la Torre y Brazo del Este), cauces que dibujaban un intrincado paisaje de islas y lucios. Aunque pudiera pensarse que este paraíso, y sus peculiares características, se remonta al origen de los tiempos, la Doñana de la que existen referencias históricas y que, más o menos alterada, es la que hoy conocemos, nace de un proceso natural en el que confluyen la acción eólica, marina y fluvial, y que se desarrolla hace apenas dos mil años.

En el siglo IV Avieno señala en su Ora Maritima que el río Tartessos desemboca en el golfo Tartesico, una gran laguna de influencia marina que alcanzaría hasta lo que hoy es La Puebla del Río (Sevilla). Las arenas y otros materiales procedentes de los ríos Tinto, Odiel, Piedras y Guadiana, se van depositando en la boca de esta suerte de inmensa albufera, formando una barra litoral que, finalmente, cierra el estuario, haciendo que en su vaso se depositen los sedimentos que arrastran los diferentes cauces que allí desembocan, sedimentos que, finalmente, constituyen el soporte de las marismas.

Aunque en aquellos remotos tiempos estos humedales no se sometieran a actividades de gran impacto, no por ello estaban libres de la presencia humana, si bien esta no causaba grandes alteraciones. Además de la caza, legal o furtiva, la marisma ofrecía buenos pastos para el ganado y daba cobijo a un sinfín de humildes aprovechamientos tradicionales, como el carboneo, la recolección de piñas o la apicultura. Las huellas de aquellos primitivos colonos, que hasta bien entrada la década de los 60 del pasado siglo modelaron la marisma sin destruirla, aún están presentes en poblados como el de La Plancha, junto a la desembocadura del Guadalquivir, donde se mantienen en pie algunos de los cuarenta chozos (que allí llaman “ranchos”) donde habitaban las familias dedicadas a la recogida de leña o la fabricación de carbón, recursos que procuraba el cercano pinar.

No existía, pues, amenaza alguna en este tipo de actividades, aunque su rendimiento económico fuera escaso. Los problemas habrían de venir de otro tipo de aprovechamientos mucho más ambiciosos, y, sin duda, capaces de alterar profundamente estos territorios y sus señas de identidad.

Ya a mediados del siglo XX, controlado el paludismo y otras enfermedades propias de los humedales, la destrucción de estos espacios se intensificó y no precisamente por motivos de salud pública. Ahora eran víctimas de un desarrollismo brutal, ávido de nuevas zonas aprovechables para la agricultura y la ganadería. Las marismas de la margen izquierda del Guadalquivir, en los dominios de Lebrija, Trebujena y Los Palacios, terminarían por desaparecer, convertidas en tierras de cultivo, y las de la margen derecha se enfrentaban a un futuro poco halagüeño.

A este proceso, que parecía imparable, plantó cara una nueva generación de biólogos a los que alguien bautizó como “científicos de alpargata y bicicleta” para diferenciarlos de aquellos otros, más numerosos, que por aquellos años se limitaban a escribir sesudos tratados sin pisar apenas el campo. Una historia, apasionante en su atrevimiento y oportunidad, en la que resultó decisiva la figura de José Antonio Valverde.

También te puede interesar...

Ver todasSuscríbete a nuestra newsletter

y recibe el mejor contenido de i+Descubre directo a tu email